Vous jonglez entre Excel, trois logiciels qui ne se parlent pas, et une compta qui court après les bons de commande ? Vous n'êtes pas seul. C'est exactement le problème que résout un ERP.

⚠️ Ce guide est conçu pour les dirigeants, DAF et responsables IT de PME/ETI. Pas de jargon SAP. Pas de slides PowerPoint. Juste l'essentiel.

1. Qu'est-ce qu'un ERP ? Définition simple

ERP signifie Enterprise Resource Planning. En français, on parle de PGI (Progiciel de Gestion Intégré). Mais oublions les acronymes.

Un ERP, c'est un logiciel unique qui centralise toutes les données de votre entreprise : ventes, achats, stocks, comptabilité, RH, production… Le tout connecté à une seule base de données. En clair : fini les fichiers Excel éparpillés, les doubles saisies, et les "attends, je te renvoie le bon fichier".

Bon à savoir : Certains ERP comme Odoo sont modulaires. Vous n'activez que les briques dont vous avez besoin. Pas d'usine à gaz dès le départ.

2. Comment fonctionne un ERP concrètement ?

L'ERP agit comme la colonne vertébrale numérique de votre entreprise. Chaque action dans un service déclenche automatiquement des mises à jour ailleurs.

Exemple concret :

- Un commercial valide une commande client

- L'ERP vérifie le stock disponible

- Si le produit est en rupture, il génère une demande d'achat

- La facture est créée automatiquement

- L'écriture comptable s'enregistre dans le journal des ventes

Tout ça sans ressaisie. Sans email. Sans erreur de copier-coller.

Le système repose sur trois couches :

- Une base de données unique (clients, fournisseurs, produits, employés)

- Des modules métiers qui exploitent ces données

- Des workflows automatisés qui enchaînent les actions

Résultat : vos équipes travaillent sur des données actualisées en temps réel. Et vous, vous pilotez avec une vision claire.

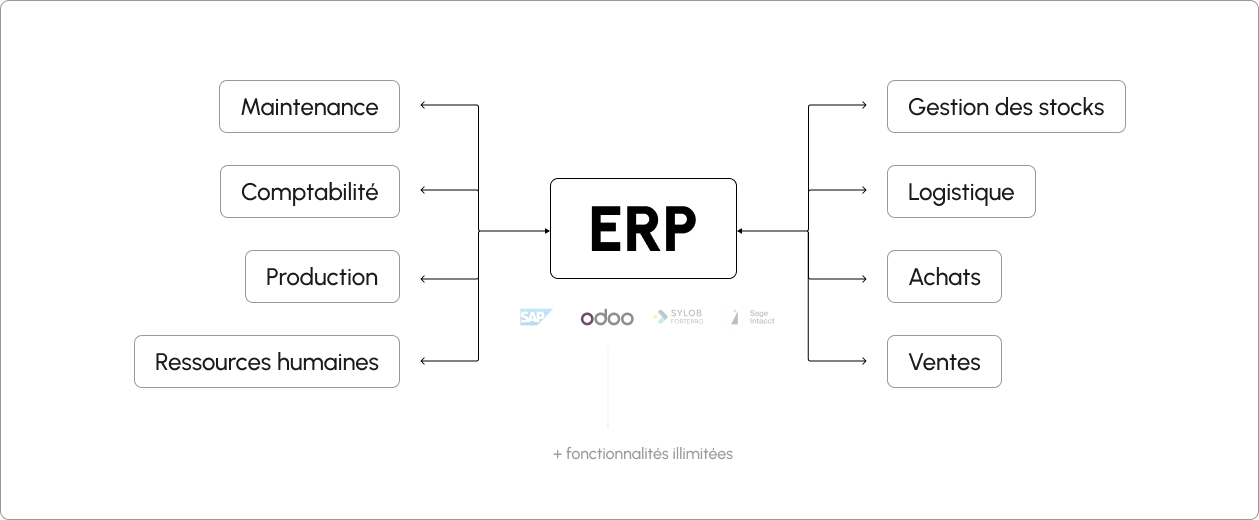

3. Modules fonctionnels d’un système ERP

Les ERP se déploient par modules, chacun correspondant à une fonction ou un service de l’organisation. L’un des grands avantages de ces progiciels est leur capacité à s’adapter à la structure de l’entreprise, en activant uniquement les briques nécessaires.

Les modules les plus courants incluent : la gestion commerciale, avec les cycles de vente, devis, facturation et relances ; les achats, depuis les demandes internes jusqu’aux bons de commande et au paiement des fournisseurs ; la gestion des stocks, qui synchronise flux entrants, sortants et niveaux de seuil ; la production, avec planification, ordonnancement, suivi des opérations et maintenance ; la comptabilité et le contrôle de gestion, qui assurent la conformité réglementaire et la lisibilité des résultats financiers.

L'avantage ? Vous activez uniquement ce dont vous avez besoin. Une PME de négoce n'aura pas les mêmes besoins qu'un industriel.

Pour aller plus loin : 7 modules Odoo essentiels pour un ERP industriel

4. ERP vs CRM

Il est fréquent de confondre ERP et CRM (Customer Relationship Management), car ces deux solutions partagent une vocation d’amélioration de la performance et de centralisation des données. Pourtant, leurs périmètres fonctionnels diffèrent nettement.

Le CRM se concentre exclusivement sur la relation client : gestion des leads, historique des interactions, campagnes marketing, fidélisation. Il est un outil de la fonction commerciale, visant à optimiser le parcours client et la rétribution commerciale des actions menées. Le CRM peut exister seul, ou s’intégrer en tant que module complémentaire à un ERP plus large.

L’ERP, quant à lui, englobe l’ensemble des activités de l’entreprise – du personnel à la production, en passant par la comptabilité et la logistique. Dans un contexte industriel, il serait impensable de se limiter à un CRM : seul un ERP permet de maîtriser la totalité des flux internes et d’assurer une mise en œuvre efficace des processus.

Bonne nouvelle : le CRM peut s'intégrer comme module d'un ERP. Vous bénéficiez ainsi d'une vue à 360° sans multiplier les outils.

5. Cloud, on-premise ou hybride : quel déploiement choisir ?

Trois options s'offrent à vous. Chacune a ses avantages.

ERP On-premise (sur site)

Le logiciel est installé sur vos propres serveurs, dans vos locaux.

✅ Contrôle total sur les données

✅ Personnalisation poussée

✕ Coûts d'infrastructure élevés

✕ Maintenance à votre charge

ERP Cloud (SaaS)

Le logiciel est hébergé chez l'éditeur. Vous y accédez via internet.

✅ Déploiement rapide

✅ Mises à jour automatiques

✅ Accessible partout

✕ Dépendance à la connexion internet

ERP Hybride

Un mix des deux : certaines briques en local, d'autres dans le cloud.

✅ Flexibilité maximale

✅ Migration progressive possible

✕ Complexité d'intégration

Notre recommandation ?

Pour une PME qui démarre, le cloud offre le meilleur rapport simplicité/coût. Vous pourrez toujours évoluer vers l'hybride si vos besoins se complexifient.

6. ERP et intelligence artificielle : ce qui change en 2025

L'ERP n'est plus seulement un outil de gestion. Il devient un copilote intelligent.

Voici ce que l'IA permet déjà dans un ERP moderne :

- Lecture automatique des factures PDF : extraction des montants, dates, numéros de TVA, génération d'écritures comptables

- Détection d'anomalies : alertes si une facture sort de vos fourchettes habituelles

- Analyse prédictive : anticipation des ruptures de stock, prévision de la demande

- Résumés automatiques : synthèse des projets, emails personnalisés générés à partir des données client

Bon à savoir : Pas besoin d'attendre la dernière version de votre ERP. Des outils comme n8n ou Make permettent déjà de connecter GPT-4 ou Claude à votre système existant.

Article connexe : Odoo x IA : comment booster votre ERP

7. Comment choisir son ERP ?

Le choix d'un ERP n'est pas qu'une décision technique. C'est un choix stratégique qui va structurer votre entreprise pour les 5 à 10 prochaines années.

Voici les critères essentiels :

Vos besoins réels

Listez vos processus critiques. Identifiez vos points de friction actuels. Ne partez pas sur un outil "qui fait tout" si vous n'avez besoin que de trois modules.

La flexibilité

Votre entreprise va évoluer. Votre ERP doit pouvoir suivre. Privilégiez les solutions modulaires et ouvertes.

L'écosystème

Un ERP seul ne suffit pas. Vérifiez qu'il peut se connecter à vos outils existants (site e-commerce, outils métiers, banque…).

L'accompagnement

Un bon intégrateur fait souvent la différence entre un projet réussi et un échec coûteux. Cherchez un partenaire qui comprend votre métier.

Le coût total

Ne regardez pas que le prix de la licence. Intégrez les coûts de déploiement, de formation, de maintenance et d'évolution.

Ce qu'il faut retenir

Un ERP centralise vos données, automatise vos processus, et vous donne une vision claire de votre activité. Ce n'est pas un luxe réservé aux grands groupes. Avec les solutions cloud et modulaires actuelles, même une PME de 20 personnes peut en tirer des bénéfices concrets.

La vraie question n'est plus "ai-je besoin d'un ERP ?" mais "quel ERP correspond à ma réalité terrain ?".

Vous hésitez encore ? Échangez avec un expert Drakkar pour évaluer vos besoins.